À l’occasion d’une rencontre scientifique organisée à Montpellier, plusieurs chercheurs de renom ont présenté les avancées majeures de la recherche génétique appliquée aux maladies rares de la vision, et notamment à la rétinite pigmentaire.

Sous la coordination de la professeure Mireille Claustres, des spécialistes du CHU de Montpellier et de l’Institut des Neurosciences de Montpellier (INM) ont partagé les résultats les plus récents de leurs travaux, ouvrant de nouvelles perspectives de guérison pour des pathologies jusqu’ici incurables.

La thérapie génique : une révolution en marche

La thérapie génique constitue aujourd’hui l’une des plus grandes avancées de la médecine moderne.

Elle repose sur un principe simple mais puissant : corriger une anomalie génétique à l’origine d’une maladie, en introduisant dans les cellules du patient une copie saine du gène défectueux.

L’un des exemples les plus emblématiques est le Luxturna®, autorisé en Europe en 2018.

Ce traitement permet de restaurer partiellement la vision chez les personnes atteintes d’une rétinite pigmentaire liée au gène RPE65 ou d’une amaurose congénitale de Leber.

Administré par injection sous-rétinienne, ce traitement représente un espoir concret : il redonne une fonction visuelle et améliore la qualité de vie des patients concernés.

Même si ce traitement ne concerne pour l’instant qu’une minorité de cas, il ouvre la voie à d’autres développements en thérapie génique ciblant de nouveaux gènes (RPGR, PDE6A, PDE6B, ABCA4, CNGA3, etc.).

De nombreux essais cliniques sont déjà en cours, notamment à Montpellier, pour étendre ces approches à d’autres formes de dystrophies rétiniennes héréditaires.

Les thérapies à base d’ARN : un futur déjà en préparation

Les chercheurs ont également évoqué les nouvelles stratégies thérapeutiques basées sur l’ARN, véritable « messager » des cellules.

Les oligonucléotides antisens (OAS) et les ARN interférents (ARNi) permettent de corriger ou de bloquer l’expression de gènes défectueux, ouvrant la porte à des traitements plus ciblés et personnalisés.

Ces approches, déjà utilisées dans plusieurs maladies rares (amyotrophie spinale infantile, amylose, hypercholestérolémie familiale), pourraient à terme être appliquées à certaines pathologies oculaires.

Les chercheurs de Montpellier, dont Gaël Manes, travaillent sur ces technologies de pointe au sein de l’équipe VISION de l’INM, en lien avec l’Inserm et l’association Maolya.

L’épissage, une clé du traitement des rétinopathies héréditaires

Le chercheur Jérôme Prados a présenté les travaux portant sur l’épissage, un processus essentiel dans la fabrication des protéines.

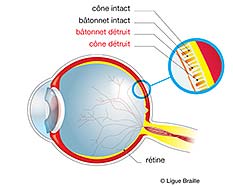

Ce mécanisme, souvent perturbé par des mutations génétiques, joue un rôle crucial dans les rétinites pigmentaires autosomiques dominantes.

Les anomalies de l’épissage empêchent la production correcte de protéines nécessaires au bon fonctionnement des cellules rétiniennes.

En identifiant les mutations responsables dans des gènes tels que PRPF6, RHO ou PDE6A, les scientifiques espèrent mettre au point de nouvelles thérapies ciblées, capables de restaurer un épissage normal grâce à des outils comme CRISPR-Cas9.

Ces travaux représentent une avancée déterminante pour ralentir ou stopper la progression de la maladie.

Les progrès du CHU de Montpellier : la thérapie génique chez l’enfant

Le professeur Agathe Roubertie, neuropédiatre au CHU de Montpellier, accompagnée du docteur Thomas Roujeau, a présenté une autre application remarquable de la thérapie génique :

le traitement d’une maladie neurologique rare liée à un déficit en dopamine, appelée AADC.

Grâce à une injection intracérébrale du gène déficient, les équipes montpelliéraines ont réalisé une première européenne en 2020.

Cette intervention a permis de restaurer la production de dopamine chez les enfants atteints, améliorant leurs troubles moteurs, du sommeil et de la digestion.

Depuis, sept patients ont été traités avec succès, ouvrant la voie à d’autres applications pour les maladies rares du système nerveux.

Un engagement collectif pour les maladies rares

L’ensemble de ces présentations illustre l’excellence scientifique du CHU et des laboratoires montpelliérains.

Elles témoignent aussi d’une collaboration exemplaire entre chercheurs, cliniciens, associations et patients — unis par un même objectif : offrir des traitements efficaces aux personnes atteintes de maladies génétiques de la vision.

La professeure Mireille Claustres, pionnière dans le domaine de la génétique médicale, a souligné l’importance du diagnostic moléculaire précis pour chaque patient.

Aujourd’hui, près de 20 % des personnes atteintes de rétinite pigmentaire n’ont pas encore accès à un diagnostic exact, ce qui retarde leur prise en charge thérapeutique.

Identifier de nouveaux gènes reste donc une priorité pour rendre les thérapies plus accessibles et personnalisées.

Des perspectives porteuses d’espoir

Les scientifiques présents — parmi lesquels Gaël Manes, Agathe Roubertie, Jérôme Prados et la professeure Mireille Claustres — ont rappelé que les progrès réalisés au cours des vingt dernières années ne relèvent plus de la science-fiction.

Plus d’une trentaine de produits issus de la thérapie génique ou de l’ARN ont déjà été autorisés dans le monde, avec des résultats souvent spectaculaires.

Enfin, le professeur Philippe Berta, généticien et député du Gard, a clôturé la séance en soulignant l’importance du lien entre la recherche, les politiques publiques et les associations de patients, afin que ces avancées profitent à tous.

En conclusion

Grâce à la recherche et à l’engagement des équipes de Montpellier, l’espoir renaît pour les patients atteints de rétinite pigmentaire et d’autres maladies rares de la vue.

Les progrès en génétique, en biologie moléculaire et en thérapie cellulaire laissent entrevoir un futur où ces pathologies, autrefois incurables, pourront enfin être traitées — voire guéries.